公告

News bulletin

“半蹲医生”马艳一对一指导患者进行康复训练

武汉市第一医院盘龙院区康复医学中心鸟瞰图

“蹲下去的是医者,站起来的是为患者真心着想的仁心。”5月中旬,武汉市第一医院康复医学中心马艳团队坚持十多年半蹲为康复患者检查的故事见报后,引来全国数万读者的关注和点赞,她被网友盛赞是“最美半蹲医生”。

这是康复医学科第一次盛装出现在武汉市民的视野中。

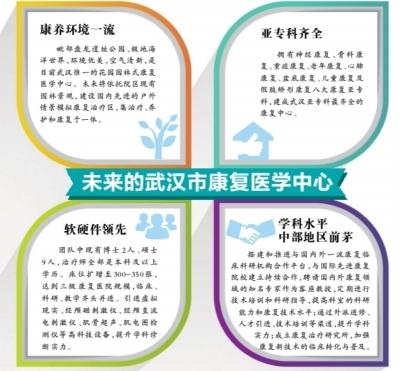

未来3年康复医学科将床位扩增至300-350张,达到三级康复医院规模,形成规模及学科水平省内领先,中部地区前茅,临床、科研、教学齐头并进,产、学、研融合的康复医学中心。

在全市率先推出重症康复病区,发展中西医融合的特色康复,建成神经康复、骨科康复、重症康复、老年康复、心肺康复、盆底康复、儿童康复及假肢矫形康复八大康复亚专科。

与国内外一流康复临床科研机构搭建合作平台,聘请国内外顶级康复专家定期进行技术培训和科研指导,提高科研能力和康复技术水平。

……

在武汉市第一医院未来5年的工作规划中,计划在3年内把康复医学中心打造成一流的武汉市康复医学中心,且涵盖武汉市康复医疗指导中心、康复教学培训中心、康复技术培训中心。

武汉市第一医院有这样的实力和底气:有马艳等服务细致、技术精湛的精英康复团队;有武汉唯一的花园园林式康复院区;有齐全的康复亚专科和中西医融合的特色康复技术,能够提供全流程精准康复服务。

软硬件位居全省前列

年出院人数达2200人,年门诊量近万人次,在武汉市第一医院,10年来康复医学科的门诊量、住院病人收治率、出院人次等医疗数据上涨了十多倍。

为了满足接诊需求,康复治疗团队从最初的8个人扩充到80余人,其中博士2人、硕士9人。3年投入3500余万元,康复治疗区域从最初300平方米的治疗室和30张病床到如今拥有138张床位,治疗区域面积达1500平方米。软、硬件均位居全省前列。

“临床医学是解决疾病本身,而康复医学是通过各种手段来改善各种功能障碍,它贯穿生命全过程。”院领导坦言,支撑医院大力发展康复医疗的雄心,来自于国家政策的利好和对未来康复医疗市场的信心。国家《健康中国2030规划纲要》提出,在健康中国战略指引下,加强康复医疗在慢病管理中的服务能力,努力实现“人人享有康复服务”的目标。

中国人口老龄化速度加快,社会对康复医疗的需求不断增强,大力发展康复医疗顺应时代需求。截至2017年底,武汉市60周岁以上老年人达178.85万人,占全市户籍人口的20.95%。老年人口以年均3.2%,约8万人的速度递增,并呈逐年上升趋势。预计到2020年,武汉市老龄人口将突破200万人。如何满足这一庞大老年群体的慢病康复需求,是一项亟待解决的新课题,发展康复势在必行。

度身定制全方位康复计划

“大病三分靠治,七分靠养”,实际上,大病一场后的“养”需要通过科学、系统的康复治疗才能完成。相对于临床医学偏重诊断与治疗,康复医学更侧重于促进功能的恢复,获得更有质量的生活。

在武汉市第一医院盘龙院区,笔者见到了来自内蒙古的张先生。2个多月前,38岁的他突发脑梗死,经过积极救治,虽脱离了生命危险,但右侧肢体完全瘫痪伴失语,一家的顶梁柱突然倒下了。家人通过武汉的亲戚,找到了武汉市第一医院康复医学中心主任马艳。

为尽早接受系统的康复,张先生病情稳定后就被送到武汉市第一医院康复医学中心接受康复治疗。刚来时,张先生右侧肢体瘫痪严重,翻身、刷牙、洗脸等都需要家属完成,加上不能正常说话,完全没法跟人交流,家属和患者心理负担极大。

家属治病心切,要求中心只要有的治疗全部都上。“这个阶段康复量过大,反而会影响病人恢复。”了解患者病情后,马艳及时与家属进行了沟通。作为全市最先开展神经康复的康复医学科,脑卒中康复一直是市一医院康复医学中心的主要优势病种之一,马艳带领团队仔细评估了患者病情后,给出了具体的康复计划:先稳定内科情况,再循序渐进做康复治疗。

但治疗计划实施得并不顺利。中风病人康复过程中可能遇到的所有棘手问题,张先生大部分都遇到了:右肩关节半脱位、肌张力突然增高,偏瘫肢体重度痉挛像根棍子;右足内翻……马艳清楚地记得,每一次出现新的问题,科室都会进行全科会诊,重新调整康复方案。

坐位训练、平衡训练、言语训练……一次又一次治疗方案的优化,让张先生一家逐渐看到了希望。经过2个月的康复治疗,张先生实现了独立下床行走。“本以为这辈子只能躺在床上了,吃喝拉撒全靠人伺候,没想到在武汉,这么短的时间就基本恢复了正常。”张先生感慨能重新回归社会,全都得益于科学的康复治疗。

“如果不来做康复,张先生的后半生极有可能在床上度过。”马艳坦言,康复医学能帮助患者最大限度地恢复其生理、心理和社会生活的功能。“如果说临床医学给人以生命,那么,康复医学是给生命以尊严。”

开设全市首家高依赖康复病房

在康复医学科工作了近30年的马艳清楚地记得,10年前,康复医学科还是全院最小的科室,每个月的全院会诊仅有五六次。每次到病房给病人做康复治疗,都要反复做工作,还经常遭到病人和家属的排斥。不少人认为,出院回去后多动一动,走一走就好了,一天顶多做五六个病人。

现代康复起源于欧美等发达国家。在国外,康复医学与预防、临床治疗并重,通过尽早的康复干预、术前术后一体化康复管理,能降低疾病相关并发症的发生,提高患者的功能预后,减少肺部感染、泌尿系感染等的发生风险,降低住院天数,节约医疗支出,实现患者与医保支付体系的双赢。

随着全社会对康复医学认识的提高,国内“重治疗轻康复”的现状正在改变。近几年,临床医生与病患逐步意识到康复的重要性,康复医学科一个月的会诊达到两三百次,病人和家属开始主动要求做康复。

今年4月15日,武汉市第一医院康复医学中心重症康复病房开张。不到一个月的时间,重症康复病房45张病床全部收满。“这是武汉市首家高依赖康复病房。”马艳介绍,重症监护室的病人各项生命指标稳定后需要转入普通病房,但相对普通病人,他们更脆弱,病情更容易发生反复,仍需要比普通病人更多的病情监测。

“重症康复病房相当于提供了一个过渡区域。”马艳透露,通过观察重症康复病房2个月的运行情况,重症康复病房的建立使重症患者获得最优的康复功能预后成为可能。在重症康复病房接受康复治疗后,相当一部分病人甚至不需要转入普通病房,就直接达到了出院标准,回归了家庭。

打通完全康复的“最后一公里”

打通完全康复的“最后一公里”

2月初,23岁的枣阳小伙王健(化名)因重症肺炎住进了武汉市第一医院 ICU,治疗了2个多月,各项生命指标都稳定了,但始终无法脱离呼吸机。继续留在ICU,治疗费用不堪重负;转出ICU,又担心生命安危。家人斟酌再三,将他转入刚刚成立的重症康复病房。通过1个月针对性的呼吸训练、心肺康复,王健顺利脱机,人也胖了。“身体状态跟在ICU里面有天壤之别。”ICU的主治医生看到后惊讶不已。

“治疗环境和治疗方案调整后,治疗效果立竿见影。”马艳说,王健病情重,之前ICU医生和家属都对他转科心存疑虑,担心康复医学科接不下来,对康复效果也持怀疑态度。看到了效果,现在ICU医生也放心主动联系要求送病人来。

马艳介绍,很多病人经过治疗生理指标正常了,临床治疗已经完成,医生会要求其出院,但因为功能没有恢复到之前的状态,病人和家属仍然认为病还没有治好,医患之间很容易产生矛盾。比如骨科关节置换的病人,对医生来说,只要把手术做成功了,外科的治疗也就完成了。但是对病人来说,关节的功能没恢复,一走路就疼,病人仍然会认为手术没有达到理想的效果。

2018年康复医学科通过与骨外科开展加速康复外科工作,关节置换病人术后第二天就开始早期床旁康复治疗,通过及早康复治疗,患者术后肿胀明显消退,术后下床时间更早,疼痛的发生率也降低了,康复打通了临床治疗的“最后一公里”,让患者术后能更快地回归家庭,回归社会。

生态园林式院区实现医养融合

笔者在武汉市第一医院康复医疗中心看到,这里共设有神经康复、骨科康复、重症康复、老年康复、心肺康复、盆底康复、儿童康复及假肢矫形康复八大康复亚专科。

“目前我院康复医学中心是省内康复亚专科设置较为全面的专科之一。”马艳透露,为更好地服务临床科室,中心还成立了多个亚专科联合体,涵盖神经内外科、骨外科、重症医学科、妇产科、老年科及儿科等几乎所有临床科室。为保障亚专科联合体康复医疗质量,科室亚专科联合体由副高职称医师牵头,参与临床科室查房、会诊及制定康复诊疗方案。

同时,科室积极发挥专科护理优势,依托4名获得国家康复专科护士培训的骨干护理人员,成立了吞咽康复护理小组、膀胱管理护理小组、营养管理护理小组和心肺护理小组,力争让康复诊疗服务渗透到每一个临床科室。

马艳坦言,康复中心设在盘龙院区,地处郊区,交通不便捷是“短板”。但它地理环境优势得天独厚:毗邻盘龙城遗址公园,生态环境优美,空气清新。医院将“短”变成“长”,将中心建成目前武汉惟一的花园园林式康复院区,未来还将依托院区现有园林景观,建设国内先进的户外情景模拟康复治疗区,集治疗、养护和康复于一体,真正实现医养融合。

专科要发展,人才是根本。马艳介绍,康复中心医生根据亚专科发展定向培养,护士不仅要会专科护理还必须懂康复,治疗师根据技术发展方向积极外派学习获得专业国际技术认证证书,医、护、技不断苦练内功,提升技术。

3年建成三级康复医院

“别人没有的我们有,别人不能做的我们能做。”马艳说,中心以神经康复、骨科康复等优势亚专科为依托,将中西医结合医院的优势融入康复中心,大力发展中西医融合的特色康复技术,新技术新业务频频更迭,着力打造重症康复病房,提供全流程的精准康复,吸引着越来越多的病人舍近求远。

“病人口口相传,外埠病人占到了四成。”马艳透露,中心现开放床位138张,长期供不应求,平均要等待半个月。3年后建成武汉市康复医学中心,病床将扩增到300-350张床,达到三级康复医院的规模。

未来可期。在武汉市第一医院的规划里,建成武汉市康复医学中心只是个阶段性的小目标。

医院将围绕“发展大康复,建设大健康”搭建与国内外一流康复临床科研机构的合作平台,临床、科研、教学齐头并进,形成产、学、研相互融合的康复学科体系,建成国内先进、省内一流的康复医疗指导中心、康复技术培训中心及康复大数据管理中心,与中医药传承中心、制剂中心和体检中心一起共筑“一医健康谷”。

撰文:刘璇 谢沛霖 严睿 童天玄