一、概念

中医

眩晕病:眩,自身有旋转或晃动感,或目眩,或视物旋转感、如坐舟车感;晕,自觉头晕、昏沉及晕胀不适。伴随症状:恶心呕吐,眼球震颤,耳鸣耳聋,汗出,面色苍白等,慢性起病逐渐加重,或急性起病,有的反复发作

西医

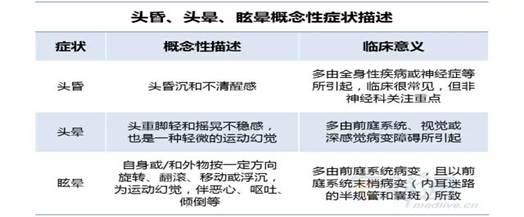

眩晕(vertigo)——特异性症状,感觉环境在旋转,各方向皆有,头活动后加重;

失衡(disequilibrium / imbalance / unsteadiness)——不稳或不安全感,无旋转、站立和行走困难;

头重脚轻或头昏(lightheadedness)——头或环境有“游泳”、漂浮、晕或摇摆感;

晕厥前(pre-syncope / nearfaint)——一过性、马上要失去知觉、晕倒的感觉。

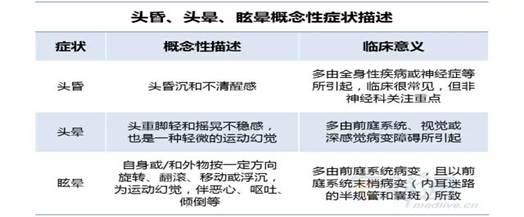

二、 头昏、头晕、眩晕的区别

三、问诊

1.性质:眩晕?还是头晕?或不平衡?

2.持续时间:秒?分钟?小时?天?

3.诱发因素:体位改变?压力改变?

4.发作次数:首次或反复发作?

5.伴随症状:耳鸣、耳聋?共济、肌力?

6.既往史:耳部疾病、高血压、糖尿病等;其他病史:偏头痛病史、感染史、服药史等;

7.有无精神疾病家族史、发作史?现阶段精神状态?

8.有无脑血管及脑部疾病家族史、发作史?

四、持续时间与眩晕病因

持续数秒——良性阵发性位置性眩晕(BPPV)、外淋巴瘘、上半规管裂(SSCD);

持续数分钟——后循环缺血(PCI)(TIA)

持续数十分钟至数小时——梅尼埃病(MD)

持续数天至数周——前庭神经元炎(VN)、迷路炎、PCI(梗死)、后循环出血、多发性硬化、突聋

持续时间可变(数秒至数天)——偏头痛性头晕

持续性——头昏(非眩晕)

五、 病因

眩晕:通常是由前庭系统功能异常所引起,前庭周围性病变多见,最常见的原因是良性阵发性位置性眩晕,其次是梅尼埃病和前庭神经元炎,前庭中枢性病因则包括偏头痛相关性眩晕、椎基底动脉系统缺血、肿瘤、脱髓鞘等。

失衡:由神经系统病变引起,如视觉障碍、深感觉障碍、小脑病变、共济失调等。

晕厥前:多由心血管系统引起,包括低血压、贫血、低血容量、低血糖、严重心律失常等。

头重脚轻:非眩晕性头晕症状最难描述和界定,与多种精神障碍(抑郁、焦虑、惊恐、躯体化障碍等)、内科疾病和药物有关。

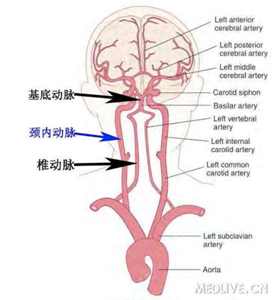

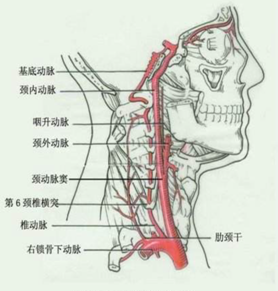

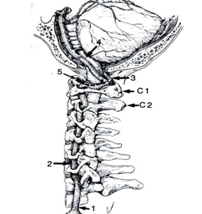

椎基底动脉系统缺血

椎基底动脉系统缺血

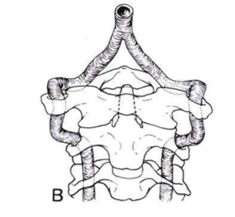

六、椎基底动脉系统缺血引起的椎动脉型颈椎病的分类和治疗

Ø 药物治疗

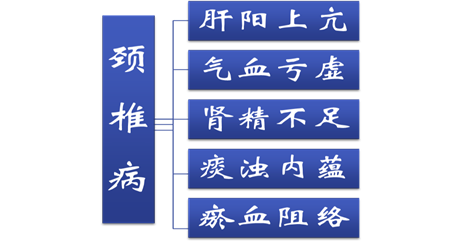

1、肝阳上亢:眩晕、耳鸣、头胀痛、易怒、失眠多梦,脉弦

治则:平肝潜阳,清火息风

方药:天麻钩藤饮加减、天麻、钩藤、石决明、栀子、黄芩、川牛膝、杜仲、益母草、桑寄生、夜交藤、茯神

2、气血亏虚:眩晕、动则加剧、劳累即发、神疲懒言、气短声低、面

白少华、或萎黄、心悸失眠、纳减体倦,舌淡胖嫩,苔薄白,脉细或

虚大

治则:补益气血,健运脾胃

方药:八珍汤或十全大补汤加减、当归、川芎、白芍、熟地、人参、白术、茯苓、甘草、黄芪、肉桂

3、肾精不足:眩晕、精神萎靡、腰膝酸软、耳鸣、发落、齿摇,舌嫩

红,少苔或无苔,脉弦细或弱或细数。

治则:补益肾精,充养脑髓

方药:河车大造丸加减、紫河车、党参、熟地、杜仲、天门冬、龟板、黄柏、麦门冬、茯苓、牛膝

4、痰浊内蕴:眩晕、倦怠或头重如蒙、胸闷或时吐痰涎、舌胖,苔浊

腻或白厚而润,脉滑或弦滑。

治则:燥湿祛痰,健脾和胃

方药:半夏白术天麻汤加减、半夏、白术、天麻、陈皮、茯苓、甘草、生姜、大枣

5、瘀血阻络:眩晕、头痛、或兼见健忘、失眠、心悸、精神不振,面

或唇色紫暗,舌有瘀斑或瘀点,脉弦涩或细涩

治则:祛瘀生新,活血通络

方药:血府逐瘀汤加减、当归、生地、桃仁、红花、赤芍、川芎、枳壳 柴胡、桔梗、牛膝

Ø 椎动脉型颈椎病针灸及物理治疗

(1)穴位注射:将当归注射液、参芎葡萄糖注射液、灯盏花素注射液等注射于颈夹脊诸穴,隔日一次。

(2)灸法:根据部位艾灸,每次20-30分钟,每日一次。

(3)拔罐:适量,在肩背部肌肉丰满处行拔罐疗法,每周1至2次。

(4)颈椎推拿:在颈部及周围行点、按、揉、提、滚、斜扳等手法治疗,每日一次。

(5)中药热奄包疗法:每次30分钟,每日一次。

(6)红外线照射:局部,每次30分钟,每日一次

(7)中药薰药治疗、直流电治疗、超声波治疗、氦氖激光照射等

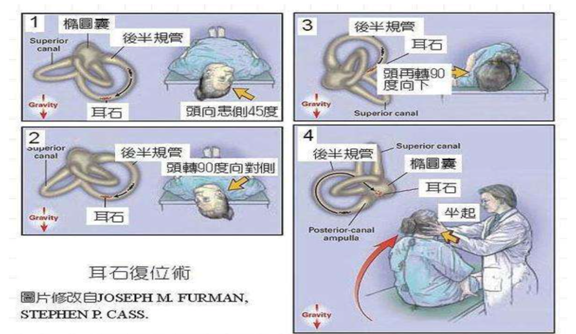

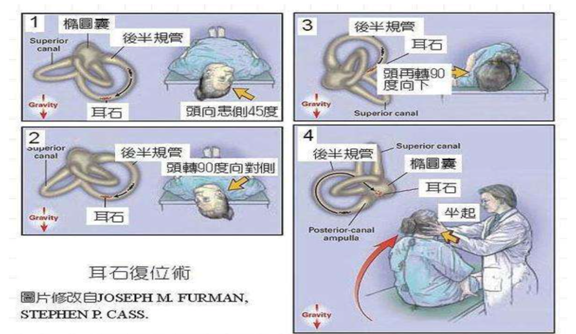

七、良性阵发性位置性眩晕

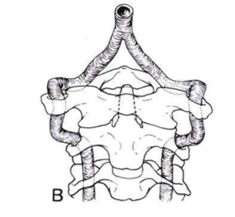

耳石症又称为良性阵发性位置性眩晕,是指头部迅速运动至某一特定头位时出现的短暂阵发性发作的眩晕和眼震。正常情况下耳石是附着于耳石膜上的,当一些致病因素导致耳石脱离,这些脱落的耳石就会在内耳内被称作为内淋巴的液体里游动,当人体头位变化时,这些半规管亦随之发生位置变化,沉伏的耳石就会随着液体的流动而运动,从而刺激半规管毛细胞,导致机体发生强烈性眩晕,时间一般较短,数秒至数分钟,可周期性加重或缓解。病程时间长短不一

八、梅尼埃病

梅尼埃病是一种特发性内耳疾病,曾称美尼尔病,在1861年由法国ProsperMénière首次提出。该病主要的病理改变为膜迷路积水,临床表现为反复发作的旋转性眩晕、波动性听力下降、耳鸣和耳闷胀感。本病多发生于30~50岁的中、青年人,儿童少见。男女发病无明显差别。双耳患病者占10%~50%。

九、前庭神经炎

亦称流行性眩晕、流行性神经迷路炎、急性迷路炎或前庭麻痹症,该炎症仅限局于前庭系统,耳蜗和中枢系统均属正常,多罹患于20~60岁成人,病前常有上呼吸道感染史。本症可分为急慢性两种。

十、卒中/TIA

短暂性脑缺血发作(TIA)

主要表现为短暂,一过性局限性神经性功能障碍,持续时间不超过24小时,症状自行缓解,不遗留神经系统阳性体征。TIA可反复发作,间歇时间无规律。

(1)颈动脉性TIA突发的对侧肢体麻木、力弱、感觉障碍、单眼黑蒙,如在优势半球可有失语;

(2)椎动脉性TIA突发眩晕、复视、双眼黑蒙、共济障碍、构音及吞咽困难,可有同向偏盲,每次发作轻瘫的部位不恒定,常伴有枕部头痛。

结语

眩晕病是神经内科、针灸科、耳鼻喉科等最常见的临床症状之一。一项研究纳入1666例以眩晕、头晕、不稳起病而就诊于急诊的患者,其中3.2%的患者被诊断为卒中/TIA,因此,单纯性头晕、眩晕患者,卒中的可能性小。所以明确诊断,治疗原发病尤为重要。

2017年12月7日健康大讲堂内容 主讲人:针灸科 张艺

预告:2017年12月21日健康大讲堂内容:让冠心病患者走出ASCVD的阴霾 主讲人:老年科 吴婷玉